La diagnosi hikikomori. Un fenomeno contemporaneo

Fra gli addetti ai lavori, una delle maggiori difficoltà al momento della presa in carico di questi nuovi casi è legata al fatto che non si sa quale sia la diagnosi degli hikikomori; non è possibile, cioè, inquadrare tale fenomeno nelle categorie tassonomiche classiche.

Questo perché il fenomeno hikikomori deve ancora essere compreso completamente e non risulta possibile conferire a casi apparsi per la prima volta appena 15 anni fa una diagnosi utilizzando categorie psicopatologiche elaborate invece 60 anni fa.

Scopri cosa significa il termine “hikikomori”

La diagnosi hikikomori. Sintomi e caratteristiche

Da un punto di vista meramente descrittivo, possiamo affermare che questi casi di ritiro sociale si riferiscono a persone di età fra i 14 ed i 30 anni, che tendono a richiudersi in casa per un periodo superiore ai 6 mesi. Il prodromo del ritiro è quasi sempre l’abbandono scolastico, che evolve nel rifiuto di entrare in contatto col mondo esterno. Altri sintomi sono la letargia, l’incomunicabilità, tratti depressivi o/e ossessivi-compusivi, oltre ad un più generale isolamento.

La diagnosi hikikomori. Considerazioni

Inizialmente, il profondo stato di ritiro e deprivazione sociale aveva fatto pensare ad un legame con l’area della psicosi, ma questa ipotesi è stata messa da parte a causa della mancanza in questi quadri di alcuni dei più importanti sintomi psicotici, come il delirio, le allucinazioni uditive e/o visive, la depersonalizzazione, l’angoscia di frammentazione ecc.

La compresenza di sintomi legati a diverse categorie psicopatologiche rende infatti difficile capire qual sia la diagnosi degli hikikomori

Un’altra possibile diagnosi era legata alla depressione, ma anche in questa ipotesi ci sono aspetti che non collimano: mancherebbe un chiaro e conclamato sentimento di tristezza e disperazione. Di fatto in molti casi si ha una tristezza maggiormente “anaffettiva” ed ovattata; secondo Saito Tamaki, per esempio, questi giovani si spaventano se provano emozioni troppo forti, sembrano non reggerle; rispetto alla depressione manca inoltre un chiaro rischio suicidario, tant’è vero che gli hikikomori giapponesi difficilmente si tolgono la vita, e questo nonostante risiedano in un paese che storicamente ha sempre avuto un alto tasso di suicidi (il Giappone è il primo paese appartenente al Mondo industrializzato per tasso di suicidi, N.Y.T., 2007).

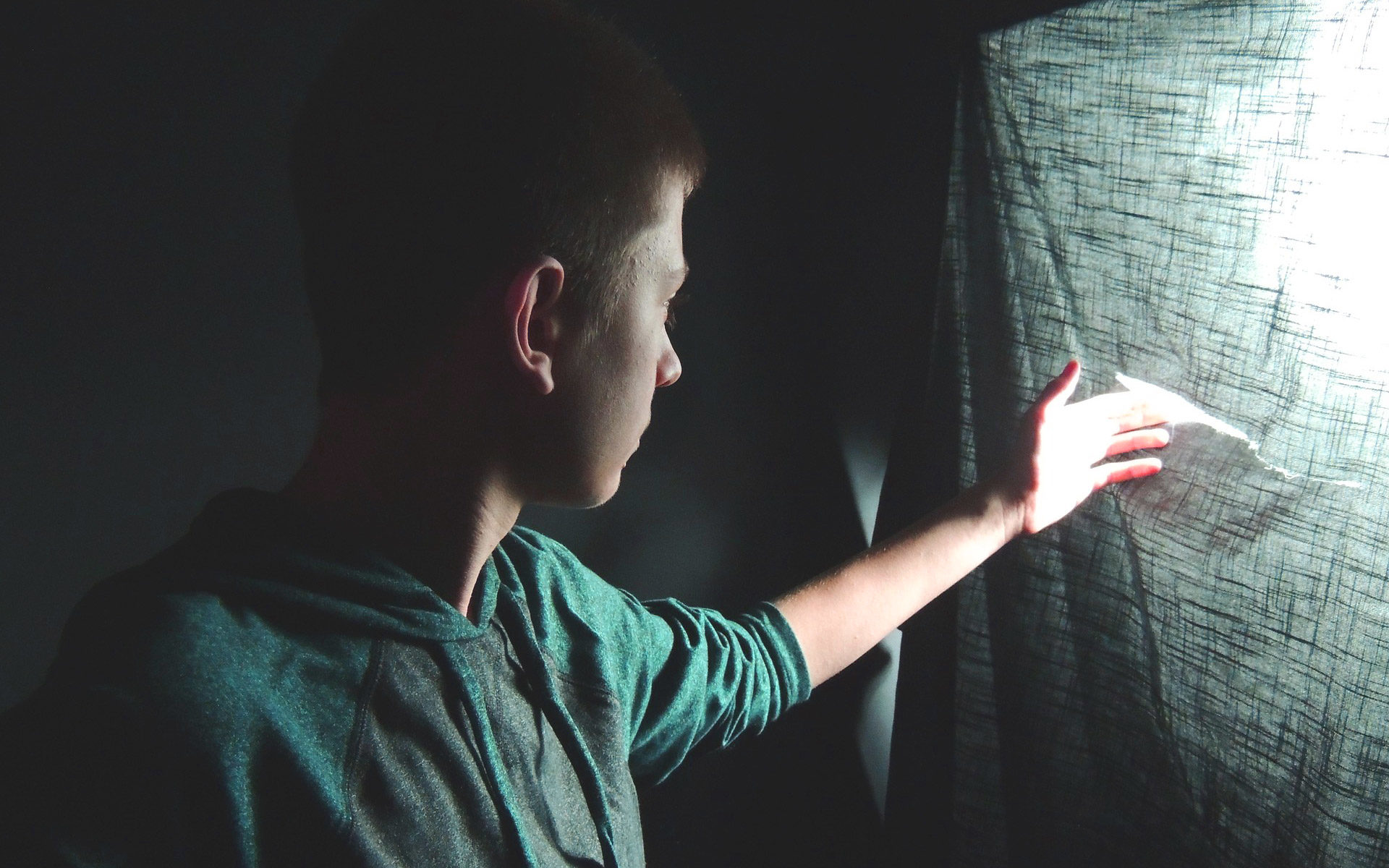

Scollegati dal mondo reale

Soprattutto manca quell’isolamento sociale tipico della depressione: questi ragazzi infatti, pur non avendo relazioni sociali nel “mondo reale”, presentano una fittissima rete di scambi virtuali, visto che sul web i diversi ruoli di gioco, battaglie virtuali e chat li mettono in contatto con molte persone diverse.

Più è povera la loro vita relazionale fuori dal web, tanto più è ricca la rete di relazioni veicolata dallo schermo del pc.

Questo dato dimostra come il web e la vita virtuale non siano il nocciolo di questa nuova patologia, ma siano invece una forma di difesa reattiva nei confronti di una sofferenza esistenziale più grande e profonda, già presente a monte, prima di sviluppare il ritiro e/o la dipendenza dal web. Rimane il fatto che è difficile capire qual sia la diagnosi degli hikikomori corrispondente a questo disagio esistenziale.

La vergogna e l’ansia

Oltre a ciò queste due prime ipotesi diagnostiche rischiano di non considerare altri aspetti dell’universo hikikomori, come l’aspetto fobico-ansioso e le dinamiche narcisistiche della vergogna.

Molti ragazzi infatti, pur provando a rientrare a scuola, al momento di varcare l’entrata dell’edificio vengono assaliti da grande ansia e paura, che può arrivare anche a sfociare in attacchi di panico, vomito, ecc.

Inoltre, in quasi tutti i racconti traspare un profondo senso di inadeguatezza nei confronti del mondo esterno; questi ragazzi si sentono terribilmente brutti (fatto non necessariamente realistico), e per questa loro caratteristica provano una cocente vergogna. Tale vergogna viene esperita anche in rapporto alla propria corporeità, il bambino cioè diventato adolescente si ritrova in un corpo che non conosce e che lo terrorizza, che vede e vive come brutto e deforme, elemento che mostra bene come in questo quadro siano implicate anche dinamiche di disformismo corporeo e narcisismo fragile.

L’aspetto nostalgico

Un altro elemento a rendere difficile la definizione della diagnosi degli hikikomori è la stessa anamnesi: molti di questi ragazzi -a differenza di altri quadri psicopatologici- non solo non presentano particolari traumi o sofferenze nei loro primi anni di vita, ma al contrario, affermano di aver avuto un’infanzia molto felice e positiva, nei confronti dei quali sviluppano una nostalgia per il bel tempo perduto vissuto all’interno di una dimensione familiare molto solerte ed accudente, dove i genitori facevano di tutto per prendersi cura del figlio e metterlo al riparo dalle frustrazioni della vita, alimentando al tempo stesso grandi aspettative e speranze per il loro futuro.

In conclusione, tutti questi elementi fanno sì che sia tutt’ora difficile capire qual è la diagnosi degli hikikomori.

Bibliografia

Coop. Sociale Il Minotauro, L’intervento clinico con i ragazzi ritirati, ricerca-intervento presentata al convegno “La bruttezza immaginaria”, 9-10 Maggio 2014

New York Times, Japan, Guidelines to reduce suicide rate, 9 Giugno 2007

Tamaki Saito, Ritiro sociale, PHP Shinsho, Tokyo, 1998

A cura di Adriano Legacci ed Enrico Garau